En un barrio sin nombre, en una ciudad que no figura en ningún mapa, existía una tienda dedicada a un comercio peculiar: recuerdos inventados. Nadie sabía con certeza si los necesitaba o si, al verlos, acababa convenciéndose de que siempre habían estado allí, esperándolo. ¿Qué es un recuerdo inventado? Tal vez la sensación de haber bailado en un lugar donde nunca estuviste, o la memoria de una voz que jamás pronunció tu nombre. En aquella ciudad, lo improbable ya no causaba sorpresa. A veces, al intentar recuperar el pasado, creamos algo nuevo y necesario para el presente.

La tienda

La tienda era estrecha, abarrotada de cajas, tarros y fotografías en blanco y negro que contenían la nostalgia de un verano perfecto, el aroma de un amor que nunca existió o la imagen de unas vacaciones jamás tomadas. Era un santuario para quienes anhelaban llenar los vacíos de su vida, comprando recuerdos para construir una identidad más feliz. Pero, ¿qué sucede cuando estas memorias inventadas se sienten más reales que la propia vida?

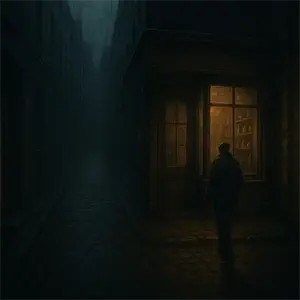

La luz, cansada, parecía dudar antes de iluminar los objetos. Tras el mostrador estaba Alfredo, de barba irregular y camisa mal abrochada, observando con sus ojos oscuros como si estuviera en otro sitio, atrapado en un recuerdo propio. Su presencia transmitía la extraña calma de alguien a quien nada logra sacudir.

El cliente que olvidó su nombre

El hombre entró con la expresión perdida de quien no sabe qué busca, ni siquiera quién es.

Sus pasos vacilantes lo llevaron frente a una caja que decía:

“Recuerdo de un baile en la playa que nunca ocurrió”.

Cogió la caja con su mano, pero no le transmitió nada. La confusión se dibujó en su rostro, pero no retrocedió.

Algo lo empujaba a seguir, como si en ese recuerdo imposible hubiera una pista sobre sí mismo.

Recorrió las estanterías un buen rato. Sus manos temblaban apenas al rozar las cajas, como si temiera que el contacto con un recuerdo inventado lo definiera de inmediato.

Miraba sin mirar, perdido, hasta que por fin se giró hacia el mostrador.

—Quiero algo un poco más emocionante —dijo, con una voz que parecía no pertenecerle del todo.

Alfredo, detrás del mostrador, levantó la vista con su acostumbrada calma.

Su media sonrisa no delataba sorpresa, pero sus ojos parecían preguntar sin hacerlo.

—¿Qué tipo de emoción busca? —murmuró, como si la pregunta le resultara más un juego que una instrucción de venta.

El hombre titubeó y, tras un silencio incómodo, dejó escapar una frase insólita:

—Quiero un recuerdo en el que me haya hecho un tatuaje en la cara.

La convicción en su tono era extraña, como si probara la idea en voz alta para ver si encajaba con él.

Alfredo no se inmutó. Había escuchado peticiones de amores imposibles, aventuras que nunca ocurrieron

y promesas jamás cumplidas. Un tatuaje en la cara no era, ni de lejos, lo más absurdo.

Alfredo abrió uno de los cajones del mostrador y sacó un pequeño frasco de cristal.

Dentro, flotaba una hoja de papel translúcido con un dibujo oscuro que parecía moverse al compás de la respiración.

—Aquí tiene —dijo con calma—. Es un recuerdo de tinta, diseñado para quedarse grabado.

No dolerá… pero cuando lo mire en el espejo, sentirá que siempre estuvo allí.

El hombre tomó el frasco con manos temblorosas. Por primera vez, esbozó una sonrisa insegura,

como si aquel tatuaje inexistente pudiera darle la identidad que le faltaba.

Salió de la tienda más erguido de lo que había entrado, llevando consigo un recuerdo imposible,

marcado para siempre en un rostro que todavía buscaba su nombre.

Los recuerdos que te caen mal

No todos los recuerdos inventados eran agradables. Algunos se instalaban en la mente como una espina: discretos al principio, insoportables después. Era como recordar una pelea en la que ambos dijeron cosas terribles y, aunque la vida siguió, el eco regresaba cada cierto tiempo, más fuerte, más áspero.

Un hombre de unos 43 años, de mirada tensa y postura rígida, entró en la tienda con un pequeño frasco en la mano. En la etiqueta, escrita con una caligrafía precisa, se leía: “Pelea con Mariana, 2013”.

Se detuvo frente al espejo de pared, observó su reflejo y soltó un gruñido ahogado de frustración.

—Este recuerdo me cae fatal —dijo con el frasco apretado entre los dedos, como si quisiera hacerlo añicos allí mismo.

Alfredo levantó la vista desde el mostrador. Su sonrisa parecía más un gesto automático que una respuesta genuina.

—Sí —respondió con voz plana—. Algunos recuerdos tienen un regusto imposible de tragar. Pero no se devuelven. Vienen así de fábrica.

El hombre lo miró con indignación, esperando otra respuesta, otra salida. No la hubo. En esa tienda, las reglas eran inamovibles: los recuerdos, una vez comprados, permanecían.

Con un suspiro cansado, dejó el frasco sobre el mostrador y salió más encorvado de lo que había entrado.

Alfredo sostuvo el frasco un instante entre sus manos. El líquido en su interior parecía agitarse, como si la pelea quisiera repetirse una y otra vez. Finalmente, lo colocó en una estantería alta, apartado de los demás.

Allí, el frasco quedó brillando con un resplandor tenue, como una herida abierta que se niega a cicatrizar. Alfredo lo observó un momento más y murmuró:

—Algunos recuerdos no quieren ser olvidados, solo recordados desde lejos.

La nostalgia de los fantasmas

Una mujer de 67 años entró en la tienda con paso lento pero firme.

El cabello blanco, recogido en un moño desordenado, enmarcaba un rostro lleno de arrugas vivaces.

Sus grandes gafas hacían que sus ojos parecieran aún más brillantes, aunque en el fondo de esa mirada había una tristeza cálida,

la de quien guarda un amor que se niega a marcharse.

No buscaba cualquier recuerdo: quería uno muy preciso, un recuerdo imposible.

Su marido había muerto hacía una década, pero lo que deseaba no era recuperarlo tal como fue. No.

Ella quería verlo cumplir una promesa nunca realizada: bailar con ella en un picnic que jamás ocurrió.

Él solía bromear con que sería “el mejor bailarín del mundo” llegado el momento, pero el momento nunca llegó.

Lo único que quedaba era la promesa, flotando como un fantasma en su memoria.

Al pasar frente a una estantería, se detuvo.

Entre cajas polvorientas y frascos alineados, distinguió una pequeña esfera de cristal.

Dentro parecía brillar una imagen apenas visible: una manta extendida sobre la hierba y una pareja que se balanceaba al ritmo de una música lejana.

Sus manos temblaron al tomarla, y por un instante el recuerdo inexistente se volvió tan nítido como si lo hubiera vivido.

Se acercó al mostrador con la esfera contra el pecho y una sonrisa triste en los labios,

aunque sus ojos brillaban con la energía de quien está a punto de conseguir lo que tanto anhela.

Alfredo, acostumbrado a todo tipo de peticiones, la miró sin sorpresa.

Aun así, arqueó una ceja, intrigado por aquella mezcla de nostalgia y esperanza.

—¿Cómo es posible que recuerde algo que no pasó? —preguntó en voz baja, más para sí que para ella, cansado pero con un destello de curiosidad.

—¿No se supone que los recuerdos son eso mismo? —respondió la señora encogiéndose de hombros, con naturalidad desarmante—.

Lo que guardamos, lo que creemos. Lo real nunca fue un requisito.

Alfredo no añadió nada. Comprendía, al menos en silencio, que en su tienda los recuerdos no necesitaban verdad.

Bastaba con la nostalgia. Entre el dolor y el deseo, podían tomar cualquier forma, incluso la de un baile que jamás existió.

El funeral que nunca fue

Una figura entró en la tienda como si no recordara a qué lado del mundo pertenecía.

Su mirada, perdida y vacía, tenía la textura de un espejo empañado: uno creía ver algo, pero enseguida desaparecía.

Vestía ropas pasadas de moda, grises y sin cuidado, como si el tiempo lo hubiera dejado atrás sin molestarse en avisarle.

Nadie habría sabido decir si estaba vivo, muerto o en un intermedio donde las dos cosas se confundían.

—Quiero un funeral. Uno bonito, pero que nunca haya sucedido —murmuró con una voz grave,

mitad certeza y mitad duda, como si no pudiera decidir si hablaba en serio.

Alfredo levantó los ojos del mostrador con su gesto de cansancio habitual.

Había visto peticiones disparatadas, recuerdos imposibles y nostalgias insólitas.

Aquel pedido no era diferente.

—Lo que usted busca es un funeral perfecto, pero sin dolor —dijo al fin,

como si estuviera resolviendo una ecuación absurda que no necesitaba lógica.

El hombre asintió lentamente. Sus facciones se suavizaron, como si aquellas palabras hubieran traído consigo un extraño alivio.

—Exacto. Algo que celebre todo, incluso mi vida… aunque todavía no haya terminado —respondió con una calma inquietante, la de alguien que ya no distingue si la muerte es un final o solo una variación de la existencia.

Avanzó hasta una estantería polvorienta y se detuvo frente a una caja de madera oscura.

En la tapa, grabadas con delicadeza, se leían las palabras:

“Funeral con flores blancas, que nunca ocurrió”.

Al abrirla, descubrió dentro una pequeña corona marchita, que sin embargo olía a jazmín fresco.

La sostuvo entre sus manos con una reverencia silenciosa, como si ya estuviera despidiéndose de sí mismo.

Alfredo no añadió nada. En su tienda, los recuerdos no pedían permiso a la realidad.

Se inventaban, se transformaban, se creaban… incluso si eran tan imposibles como un funeral que jamás ocurrió y que, sin embargo,

podía celebrarse con la fragancia de unas flores que nunca existieron.

Setas y filosofía

Dos amigos ocuparon una mesa al fondo de la tienda. Discutían, con una seriedad desproporcionada, sobre el sabor de las setas.

El primero, un hombre delgado de treinta y tantos con gafas y barba desordenada, hablaba con el fervor de quien ve filosofía en cada rincón de la vida.

No tenía títulos ni estudios formales, pero insistía en que las setas escondían una inteligencia secreta, más compleja de lo que cualquiera estaba dispuesto a admitir.

—Las setas no solo nos alimentan —declaró el filósofo improvisado, agitando las manos como si revelara un misterio cósmico—.

También nos enseñan cosas que todavía no sabemos comprender.

Su amigo, un mecánico robusto de brazos manchados de grasa, lo escuchaba con el ceño fruncido.

No estaba seguro de qué significaba “trascendental”, pero la palabra sonaba lo bastante importante como para no interrumpir todavía.

—¿Quieres decir… que las setas tienen lecciones para nosotros? —preguntó al fin, incrédulo y curioso a la vez.

El filósofo asintió con entusiasmo, convencido de que acababa de iluminar a su amigo.

El mecánico, sin entender del todo, pensó que tal vez aquel disparate podía convertirse en algo útil:

un recuerdo raro que algún día sirviera de excusa para contar una buena historia.

—Pues quiero uno de esos recuerdos —dijo con resolución—. Pero con setas que enseñen algo aún más profundo.

Desde el mostrador, Alfredo seguía la escena con la misma calma de siempre.

Se levantó, caminó sin prisa hacia una estantería y tomó una pequeña caja de madera adornada con un dibujo tallado:

un círculo de setas entrelazadas formando un extraño símbolo.

—Aquí tiene —dijo, entregándosela con la naturalidad de quien ofrece pan recién horneado—.

Dentro encontrará una seta que le mostrará el sentido de la vida. No de golpe, claro. Eso sería demasiado fácil.

El mecánico sostuvo la caja con una mezcla de asombro y desconfianza.

Sintió un ligero cosquilleo en la palma de la mano, como si la madera respirara.

Aun así, aceptó sin discutir. Después de todo, en una tienda donde lo imposible era rutina, ¿por qué no un par de setas filosóficas?

El filósofo sonrió satisfecho, convencido de que acababa de plantar una semilla de sabiduría que, con suerte, nunca terminaría de germinar.

El recuerdo de la silla vacía

Un día, sin previo aviso, apareció una silla en la tienda.

No estaba en venta ni en exhibición; simplemente estaba allí, como si siempre hubiera formado parte del lugar

y nadie lo hubiera notado hasta entonces. A primera vista parecía ordinaria, pero había algo inquietante en su presencia.

Los clientes la miraban de reojo y evitaban acercarse. Nadie se atrevía a tocarla. Parecía marcada por un silencio invisible, como si sentarse en ella fuera aceptar un recuerdo demasiado doloroso, una ausencia imposible de ignorar.

Era una silla sencilla, sin adornos, tapizada en un gris apagado que parecía haber absorbido demasiados años de historias nunca contadas.

A su alrededor, los demás objetos parecían tener un brillo extraño, como si la tienda intentara distraer la mirada,

pero la silla seguía allí, inmóvil, aislada en su rincón.

Representaba lo que nadie quería comprar: el vacío que queda cuando alguien se marcha y no regresa.

Una joven cliente se atrevió a acercarse, extendiendo la mano hacia el respaldo.

Al tocarla, la retiró de inmediato como si hubiera rozado un metal helado.

Con el rostro pálido, fingió interesarse por otra estantería y se alejó sin decir palabra.

—No se puede vender un recuerdo tan triste —murmuró Alfredo desde el mostrador, con una seriedad poco común en él.

Había algo en esa silla que lo incomodaba. La mayoría de los clientes buscaban recuerdos que transformaran el pasado en algo más soportable, incluso inventado.

Pero aquella silla no ofrecía consuelo. Solo mostraba lo que faltaba.

Los clientes entraban y salían, fingiendo no verla.

El aire se espesaba a su alrededor, como si la ausencia tuviera un peso propio.

Era un recordatorio implacable: por más que se inventaran recuerdos, siempre quedaba un espacio vacío imposible de llenar.

Finalmente, Alfredo se acercó a la silla.

La observó largo rato, con una mezcla de respeto y cansancio.

Comprendió que algunos recuerdos eran demasiado grandes, demasiado dolorosos, para que alguien los cargara.

La silla no era un objeto: era una ausencia materializada.

Con un suspiro, tomó un mantel gris y la cubrió con suavidad, como si intentara ponerle un velo al silencio.

Nadie se lo pidió, pero sintió que era lo correcto.

Por un instante, incluso él sintió un hueco abrirse dentro de sí,

como si la silla hubiera dejado su sombra en su memoria.

Algunos recuerdos no se compran ni se venden. Solo se dejan en paz.

El regreso de los olvidados

A veces, los recuerdos volvían por sí mismos.

Eran los olvidados: aquellos arrojados a la esquina más oscura de la memoria,

los que nadie pensaba recuperar.

Sin embargo, regresaban.

Lo hacían disfrazados de cajas de madera, de fotografías sin dueño o de sombras que se escurrían entre los estantes.

Tenían una característica común: no aceptaban el olvido.

Querían ser reclamados, como si tuvieran una urgencia secreta de existir otra vez.

Un cliente entró sin demasiada prisa, casi distraído, hasta que notó una estantería que juraría no haber visto nunca.

Entre los objetos, encontró un pequeño árbol tallado en madera, que parecía haber brotado allí de la nada.

Sus ojos se iluminaron de inmediato.

Lo tomó con ambas manos y lo estrechó contra el pecho, sorprendido al notar que la madera estaba tibia, como si guardara un pulso secreto.

Era como hallar a un viejo amigo o tal vez a una promesa incumplida.

—¿No es fascinante? —susurró con una sonrisa emocionada, acariciando el árbol que nunca plantó, convencido de que abrazarlo era, por fin, cumplir con aquello que había pospuesto toda la vida.

Desde el mostrador, Alfredo lo observaba con su expresión habitual de cansancio, aunque en sus ojos se insinuaba un reconocimiento incómodo.

Sabía que los recuerdos que regresaban nunca lo hacían vacíos. Traían consigo una incomodidad, un peso difícil de manejar.

—Fascinante… y ligeramente peligroso —dijo en voz baja, encogiéndose de hombros,

como si la advertencia no mereciera insistirse.

Había aprendido que no todos los recuerdos deberían ser recuperados, pero los clientes rara vez lo entendían.

El hombre no pareció escuchar, o quizá decidió ignorarlo.

Con el árbol en brazos, se dirigió hacia la puerta.

Pero en su rostro se dibujaba una nueva tensión, un gesto extraño, como si aquel objeto hubiera abierto en él una puerta hacia emociones que no esperaba encontrar.

Alfredo lo siguió con la mirada hasta que desapareció. Luego suspiró.

Sabía bien que los recuerdos que regresan nunca vuelven limpios.

Siempre traen algo de más, algo que no encaja en su lugar original.

Y aunque su tienda estaba repleta de recuerdos en venta, había otros —los olvidados— que nadie terminaba de comprender del todo.

El fin del ciclo

Cuando el último cliente salió, Alfredo se quedó mirando la puerta cerrada,

como si aún esperara que alguien más entrara.

El silencio se expandió por la tienda, y en ese silencio los recuerdos parecían más vivos que nunca, cajas apiladas, frascos de cristal, fotografías colgando como retratos que aguardaban ser reclamados. Todo estaba en su sitio, pero con la paciencia de quien sabe que tarde o temprano será llamado.

Alfredo recorrió con la vista las estanterías y se preguntó, por primera vez en mucho tiempo, si él vendía recuerdos… o si eran los recuerdos quienes lo estaban vendiendo a él.

Porque cada cliente que se llevaba uno dejaba algo atrás: un gesto, una palabra, una huella mínima que se quedaba flotando en la tienda.

Y, poco a poco, esas huellas también se adherían a él.

No solía reflexionar sobre la naturaleza del lugar.

Para él siempre había sido lo mismo: un espacio donde lo olvidado encontraba dueño, pero aquella noche, en el silencio posterior a la última despedida, comprendió que la tienda no era un simple escaparate.

Era un organismo vivo que devolvía algo de sí mismo a través de cada recuerdo. No era solo un lugar para recuperar lo perdido: era donde lo perdido encontraba la manera de permanecer.

Al pasar junto a la estantería más cercana, reparó en una caja abierta que no recordaba haber dejado así.

Dentro, un trozo de tela gris parecía esperarlo, idéntico al que había usado para cubrir la silla vacía.

Alfredo la cerró con cuidado, aunque en su interior supo que no importaba: siempre habría algo dispuesto a abrirse de nuevo.

La tienda nunca cerraba del todo.

Siempre quedaba una rendija, un resquicio abierto para el siguiente visitante, incluso si aún no sabía que necesitaba entrar.

El ciclo no podía detenerse.

Cada salida dejaba un hueco y, con él, la certeza de que otro vendría a llenarlo.

Alfredo apagó la luz del mostrador, pero dejó la puerta entreabierta.

Los recuerdos aguardaban, pacientes, dispuestos a ser elegidos o a seguir en silencio.

Mientras caminaba hacia la trastienda, entendió que su papel no era custodiar los recuerdos,

sino hacerles sitio: era el umbral por el que entraban y salían.

En aquel lugar lo imposible era rutina, y lo olvidado siempre encontraba la forma de regresar.

Lo que no se recuerda, no se olvida

Cuando Alfredo salió de la tienda, la puerta no se cerró tras él. Quedó entreabierta, como si la tienda no quisiera quedarse sola. La ciudad seguía igual: edificios inmóviles, olores familiares, ruidos cotidianos. Pero había algo en el aire, una vibración imperceptible, como si los recuerdos hubieran impregnado cada esquina.

Un cliente apareció entonces. ¿Llegaba tarde? ¿Demasiado temprano? Nadie podía decirlo. Caminaba como quien no sabe qué busca, pero que reconoce el lugar al instante. En esa tienda, el motivo de la visita nunca importaba. Lo esencial era la certeza de que uno necesitaba algo, incluso sin saber qué.

—Lo que no se recuerda, no se olvida —pensó Alfredo, con una sonrisa tenue que nadie alcanzó a ver. Tal vez lo dijo para sí mismo, tal vez fue la tienda la que se lo susurró.

Afuera, la vida continuaba. Dentro, los recuerdos inventados seguían flotando, pacientes, aguardando a quien se atreviera a reclamarlos. La tienda nunca cierra, porque en esa ciudad lo olvidado no desaparece: espera. Lo que no se recuerda permanece agazapado, dispuesto a volver.

O tal vez no. ¿Quién podría asegurarlo?

Deja una respuesta

Las luces malditas del cuarto vacío

Las luces malditas del cuarto vacío La noche de Samhain historia, mitos y tradiciones: Halloween

La noche de Samhain historia, mitos y tradiciones: Halloween

CUENTOS EN LA BIBLIOTECA